数据库 · 简介Database Intro

本数据库中包含藏经洞出土文献的目录以及藏经洞发现至今的研究目录。文献总数在5万件以上,读者可以通过文献编号、关键词等进行信息检索,亦可按照收藏国家、收藏机构多字段进行检索,同时对藏经洞出土文物的分布情况进行统计,可以查看文物的全球分布情况。

藏经洞简介

-

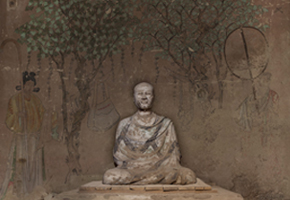

莫高窟第17窟,即藏经洞,亦称“鸣沙石室”“敦煌石室”,位于第16窟甬道北壁,建于唐大中五年至咸通三年(851—862)间,原为晚唐河西释门都僧统洪䛒的禅窟,洪䛒逝世后,其下属僧徒或吴姓本家改禅窟为影堂。此窟平面近于方形,覆斗形顶,地面至窟顶高3米,北壁前建长方形禅床式低坛,坛上端坐一身泥塑坐像,为洪䛒高僧像。北壁画二菩提树,枝叶相接,以示洪䛒在菩提树下坐禅。菩提树东侧画一比丘尼,双手捧持对凤团扇;西侧画一近事女,一手持巾,一手执杖。西壁嵌有大中五年洪䛒告身碑一通。窟内因发现数以万计从公元4世纪到11世纪的古代佛经写本、社会文书、绢画、刺绣、法器等文物,故而俗称“藏经洞”。

对于藏经洞封闭的原因与时间,几十年来众说纷纭。归纳其要者,一为避难说,二为废弃说。避难说首先由伯希和提出,他的根据一是藏经洞所出卷本题记年号,最晚为北宋太平兴国(976-984)及至道(995-997)年间;二是所出卷本中无一西夏文本;三是窟内藏经,至为凌乱,汉文卷本、藏文卷本、绢本画幅、缯画壁衣、佛像法器等物,杂沓堆置。由此推论藏经洞的封闭必在1035年西夏“侵掠敦煌时,寺僧闻警,仓促窖藏书画。寇至僧歼,后遂无知窖处者”。此后罗振玉、姜亮夫等亦持此说。白滨在《试论敦煌藏经洞的封闭年代》一文中力主曹氏封闭说,认为从现有情况可知,藏经洞所出有纪年的写本中最晚一件写于北宋咸平五年(1002),而此后直至1036年西夏占领敦煌的三十余年间,再未发现一件有纪年的写本,由此认为“藏经洞的封闭当在宋咸平年间或稍后的年代里是比较合理的”。他推测在1014年曹贤顺继任归义军节度使期间,“为防备战争危及瓜、沙,开始在瓜、沙寺院中进行备战活动,诸如采取收藏寺院遗书的措施也是可能的,而这种收藏工作从藏经洞的收藏情形与遗书所涉年代、范围来看,也决非短期内仓促所为”。避难说中的另一推测是殷睛提出来的黑汗王朝威胁说。黑汗王朝信奉伊斯兰教而不信佛教。《宋史·于阗传》记载,北宋绍圣年间(1094-1098),黑汗王朝不甘心第一次进攻西夏失败,再次请求宋朝对西夏展开第二次攻击,得到了宋哲宗的批准和赏赐。殷睛据此史实,推论藏经洞的封闭,是由于沙州僧人得此消息后,为了防备黑汗王朝的破坏而采取的保护措施。荣新江亦持此说,但他把时间提前到1006年于阗佛教王国灭于信奉伊斯兰教的黑汗王朝。于阗与沙州有姻亲关系,970年于阗国王曾致函其舅归义军节度使曹元忠,请求发兵援助抵抗黑汗王朝。当于阗陷没后,大批于阗人东逃沙州,带来了黑汗王朝毁灭佛教的可怕消息,促使三界寺僧人将该寺多年收藏的大量佛经、佛画以及其他宗教、社会文书,秘藏于洪䛒影堂。由于黑汗王朝并未马上东进,所以封存活动是主动而有秩序地进行的,并在封好的窟门上饰以壁画,以致当事者离开人世后被人们长期遗忘。废弃说首先由斯坦因提出。他根据窟内所藏一些包裹皮中发现的一批相当数量的汉文碎纸块、带木轴残经尾、木轴、丝带、布包皮、丝织品做的还愿物、绢画残片、画幡木网架等,认为这些东西是从敦煌各寺院中收集来的“神圣废弃物”,藏经洞就是堆放这些废弃物的场所。日本藤枝晃沿着这个思路,进一步提出公元1000年左右,由于中原印版佛经西传沙州,致使先前使用的写本佛经变成“神圣废物”而被弃置封藏。日本土肥义和亦从此说。方广锠在《敦煌遗书中的佛教著作》一文中,认为“避难说”实难自圆其说。 这是因为藏经洞内没有整部大藏和其他珍贵物品,大多是残卷断篇,夹有不少疑伪经,甚至还有不少错抄废卷与涂鸦杂写,甚至作废的文书与过时的契约等等。在藏经洞封闭时,即曹宗寿当政时期(1002-1014),敦煌已向内地乞求配齐了藏经,也曾从朝廷乞求到一部金银字大藏经,还有锦帙包裹、金字题头的《大般若经》,如系避难,它们理应珍藏其中,但整部大藏未被收藏,所藏的反而是残部破卷,因此其真正的原因并不是避难,而是在于“这一批文书对当时的敦煌僧众来说已完全失去了实用价值,故而废弃。”除以上两种说法外,还有学者提出书库改造说、佛教供养物说和排藩思想等,对于每一种观点,学者们的具体意见与解释又各有不同或区别。

清光绪二十六年(即1900年,一说二十五年)五月,道士王圆箓清扫第16窟甬道积沙时,偶然发现甬道北壁有一小窟,据《重修千佛洞三层楼功德碑记》记载:庚子孟夏,新开洞窟偏北,复掘得复洞,内藏释典充宇,铜佛盈座,“见者惊为奇观,闻者传为神物”(《太清宫大方丈道会司王师法真墓志》)。但由于当时清政府的腐败无能,致使出土文物流散至世界各地,其中文献一般估计在5万件以上,文献种类在5000-6000种之间,90%左右是佛教文书,非佛教文书不足10%,包括官府文书、四部书、宗教典籍、社会经济文书、文学作品、启蒙读物等;写本文字除汉文外,还有藏文、于阗文、梵文、回鹘文、粟特文、突厥文、龟兹文等。此外,还有若干铜佛、法器、幡、幢、绢纸画、壁画小样和画具等文物。瑰宝问世,旋遭厄运,自1907-1915年间,斯坦因、伯希和、橘瑞超、吉川小一郎、奥登堡等人,纷至沓来,以谎言加白银,向王道士骗购3万余件文书及大部分绢、纸画等其他文物,现存于伦敦、巴黎、东京、圣彼得堡等地。劫余部分大约有万余件文书和少量文物,主要收藏在中国国家图书馆,其他省市图书馆、博物馆及高校也有少量散存。藏经洞的发现,让封存于其中的文物重现于世,也让规模宏大、内容丰富的敦煌石窟所构成的敦煌文化进入了国际学术的视野,引起了中外学者的高度重视,并很快在世界范围内形成了一门国际性显学——敦煌学。多年来,国内外学者对此展开广泛而深入的研究,一批又一批各学科研究人员加入到敦煌学研究的行列,使敦煌学研究的广度和深度不断扩大,敦煌学学科体系不断发展,学术观点、科研方法不断创新,敦煌学研究逐步繁荣发展,并取得丰硕成果。

-